by Jahid | Dec 13, 2022 | লাইফ স্টাইল, শিল্প ও সংস্কৃতি

শিল্পের অনেক শক্তি ।

সহজবোধ্য শিল্প আরো বেশি শক্তিশালী। যে শিল্পের রস আস্বাদনের জন্য পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কালো অক্ষরের দুর্গম স্রোত পাড়ি দিতে হয় না ; যা সাধারণ মানুষ সহজেই চোখে দেখে,কানে শুনে আনন্দ পায় তার শক্তিমত্তা স্বীকার করতেই হয় !

একটা কালজয়ী উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন যতোগুলো মানুষের কাছে পৌঁছায় ; মূল উপন্যাসটি তার শতকরা ১ ভাগ লোকের কাছেও পৌঁছায় কি?

এই যে আমাদের ভার্চুয়াল ইন্টারনেটের পৃথিবী — এটা সেই হিসাবে একটা সহজগম্য ও সহজবোধ্য শিল্প মাধ্যম। মূলত: অনেক শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োগ বা মূল্য থাকে না। কিন্তু এই প্রথম একটা শিল্প মাধ্যমের ব্যবহারিক ব্যাপ্তি দেখে পুরো পৃথিবী হতবাক ও বিস্মিত। যে দৃষ্টিতেই দেখি না কেন, আমাদের সমাজের ডোনাল্ড ট্রাম্প,নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে বাসার ড্রাইভার-দারোয়ানরাও এই প্রথম কোন মাধ্যমে বাধাহীনভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারছে।

ভুলে যাবেন না , ব্যক্তি মানুষের সবচেয়ে দুর্বলতম জায়গা হল তার অস্তিত্বের সংকট। সে কে? কেন এই পৃথিবীতে, কোথায় যাচ্ছে সে , ইত্যাদি নানাবিধ সংকট। হাজার বছর ধরে ধর্ম ও দর্শন অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু কে না জানে , অনেক প্রশ্নই অমীমাংসিত থেকে যাবে। একই সংগে , ব্যক্তি-মানুষ সবচেয়ে বেশি যেটা আশৈশব চেয়েছে, সেটা হচ্ছে পরিপার্শ্বে তার নিজের আত্মপরিচয় থিতু করতে। সন্তান চেয়েছে মায়ের মনোযোগ, প্রেমিক- প্রেমিকার , বন্ধুর কাছে বন্ধু, রাষ্ট্রের কাছে জনগণ ! এমনকি প্রান্তিক দরিদ্রতম মানুষটিও নিজের পরিবারের চৌহদ্দির বাইরে সমাজে কাছে স্বীকৃতি ও মনোযোগ চেয়ে চলেছে সেই আদিকাল থেকে ! ইন্টারনেটের এই শিল্প সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষটিকেও একটা দেওয়ার মতো পরিচয় দিয়েছে। আয়নায় নিজের চেহারা একটু ভালো দেখানোর আনন্দ আছে , তার চেয়েও গভীর আনন্দের আর বিস্ময়ের হচ্ছে আরো পাঁচজনের চোখে নিজেকে দেখার !

এই শিল্পের কারিগরেরা রাতদিন এক করে বাস্তবের খুব কাছাকাছি, কিন্তু ঠিক বাস্তব নয় এমন একটা পৃথিবী তৈরি করেছেন আমাদের জন্য। এই ভার্চুয়াল পৃথিবী এখন আমাদের অস্তিত্বের অংশ , অনিবার্য নিয়তি। এই শিল্পমাধ্যম এতোই সহজবোধ্য , সর্বত্রগামী ও সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে যে আমরা যারা দুই প্রজন্মের সেতুবন্ধন হিসাবে এখন মধ্যবয়সে, তারাও বুঝে উঠতে পারছি না , ঠিক কতোখানি কাছে থাকব আর কতোখানি দূরে থাকব !

কালো অক্ষরে কয়েক সারি লেখা আমার প্রকাশিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সীমিত আরো কয়েকজনের কাছেও হতে পারে। কিন্তু আমার অস্তিত্বের সংকটের জায়গা থেকে আমি চাইব, সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে আমার চিন্তা পৌঁছাক । হোক সেই চিন্তা তুচ্ছ ও অর্থহীন, হোক সেটা বহুশ্রুত ! কিন্তু আমার কাছে যে সেই চিন্তা একেবারে নবীন !

আমার মুহূর্ত চিন্তার সঙ্গে দেওয়া এই ভাস্কর্যটি বিপরীতমুখী মনে হতে পারে। কারণ , আমি সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী এই নতুন শিল্পের শক্তিমত্তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করছি না। বরং আমি এর সর্বব্যাপিতার মুগ্ধ একজন মানুষ। তবে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মতই শিল্প মাধ্যমগুলোর অপব্যবহার ও আসক্তি আছে; সেটাও সবাই জানে। আমাদের দিনের সিংহভাগ সময় মোবাইল ফোনের নানা ধরণের সোশ্যাল মিডিয়াতে স্ক্রল করে চলে যাচ্ছে। আমরা যা দেখছি, পড়ছি শুনছি সেগুলো আমাদের কোন চিন্তা করাচ্ছে না। অনেকাংশে সেটা নিখাদ টাইমপাস আর সহজলভ্য, সহজপাচ্য বিনোদিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত। ঠিক যেন সিনেমার হলে বসে বিশাল প্যাকেটের পপকর্ন খাওয়া ; খাচ্ছি তো খাচ্ছি,কিন্তু আখেরে না ভরছে পেট, না হচ্ছে পুষ্টি।

এই শক্তিশালী শিল্পমাধ্যমগুলো মানুষকে যেমন সুযোগ করে দিয়েছে কাছাকাছি হওয়ার ; তুচ্ছ মানুষটিকেও প্রকাশিত হওয়ার; আবার একই সঙ্গে এর অতি ব্যবহার ক্রমশঃ সেই মানুষদের মাঝে অর্থহীন দূরত্ব তৈরি করে চলছে। দূরত্বের এই অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ শিল্পে রূপ দিয়েছেন ব্রিটিশ শিল্পী Gali May Lucas এবং জার্মান ভাস্কর Karoline Hinz ! ভাস্কর্যটি নেদারল্যান্ডের আর্মস্টার্ডামে।

প্রথম প্রকাশ: ১৩ই ডিসেম্বর,২০১৯

by Jahid | Dec 1, 2020 | শিল্প ও সংস্কৃতি

আশির দশকে এবং পরবর্তীতে আমাদের সময়েও সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেই সমাপনী বর্ষে ‘STUDY TOUR’ নামের একটা ট্র্যাডিশন চালু ছিল। মূলতঃ কক্সবাজার, সিলেট সুন্দরবন দিয়ে শুরু হয়ে নেপাল ও ভারতে এই শিক্ষা সফর শেষ হত। ধারণা করি এই ট্র্যাডিশন এখনো আছে।

তো বছর বিশেক আগে আমাদের সমাপনী বর্ষে ভারত সফরের ব্যাপারে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হল। নানা অনিশ্চয়তার পরে দিনতারিখ নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ নিতাইচন্দ্র সূত্রধর, যিনি আই আইটি( Indian Institute of Technology) থেকে টেক্সটাইল স্নাতক ছিলেন ; কথা প্রসঙ্গে আমাদের ডেকে যা বললেন , তার যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, এই ভারত সফর আমাদেরকে বিদেশ যাত্রার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা দেবে। আমরা হাসি লুকালাম ! বাসে করে যশোরের বেনাপোল হয়ে বাংলাভাষী কোলকাতায় যাওয়া বিদেশ সফর কীভাবে হয় ! দ্বিতীয় কথাটা বলেছিলেন, সাধারণ ভারতীয়দের দেশপ্রেম নাকি চোখে পড়ার মত।

স্যারের প্রথম কথাটা কিছুটা হলেও ঠিক ছিল। পাসপোর্ট, ইমিগ্রেশন ইত্যাদি ফর্মালিটিস একটা বিদেশ-সফরের ফ্লেভার এনে দিল।

স্যারের দ্বিতীয় কথাটার প্রমাণ পেলাম হাওড়া স্টেশনে এসে। দুঃখিত আমি ও আমরা একদা উচ্চমাত্রার ধূম্রপায়ী ছিলাম।ঐ সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল ট্রিপল ফাইভ ( 555) , তার আবার দুইটা ভার্সন ছিল, লন্ডন ফাইভ আর বাংলা ফাইভ। ছাত্রাবস্থায় যা হয়– বেনাপোল পার হতে হতে ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সিগারেটের মজুদ শেষ। আমি যেহেতু অবাঙ্গালী- বিহারী অধ্যুষিত মিরপুরে বেড়ে উঠেছি , আমার হিন্দি ভাষাজ্ঞান অন্যদের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী ছিল। তো আমার স্বল্প ভোকাবুলারী নিয়ে, হাওড়া ষ্টেশনে এক হকারকে পাকড়াও করলাম। ভাঙ্গাভাঙ্গা হিন্দিতে তাকে বোঝাতে সক্ষম হলাম আমাদের ট্রিপল ফাইভ ( 555) সিগারেট দরকার। বাংলা ফাইভ হলে ভাল, লন্ডন ফাইভ হলেও চলবে। ঐ হতদরিদ্র অশিক্ষিত হকার আমাকে অবাক করে হিন্দিতে বলল, ‘ আপ্ বাংলাদেশ সে আয়ে হো ক্যা ?’ ( আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছ ?’ আমি হ্যাঁ সূচক সম্মতি দিতেই সে ভারতে প্রস্তুতকৃত গোল্ড ফ্লেকের একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, ‘ ইন্ডিয়া মে আয়ে হো তো ইন্ডিয়াকে সিগারেট পিয়ো, বাহার কা সিগারেট কিউ ঢুণ্ডরাহে হো !’ ( ইন্ডিয়াতে এসেছ তো ইন্ডিয়ান সিগারেট খাও, বিদেশী সিগারেট খুঁজছ কেন ?) আমি মোটামুটি থতমত খেয়ে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট হাতে ফিরে আসলাম।‘মনে বুঝিলাম, ইহারা অন্য জাতের মানুষ!’

কীভাবে, কেমন করে সামান্য একটা হত দরিদ্র হকারের মধ্যেও এতোটা দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ এসেছে তা আমি জানি না । তবে অনেকবার ভারতভ্রমণে আমার মনে হয়েছে, দেশপ্রেমের ব্যাপারটা সিনেমা টিভি থেকে শুরু করে টনিকের মতো সবার মাঝে ছড়ানো হয়। যার ফলে গুণগতমান যাই হোক না কেন নিজেদের পণ্য ব্যবহারে এরা অভ্যস্ত। একইভাবে জয়েন্ট ভেংচার গাড়ী, ইলেক্ট্রনিকস ও কম্পিউটারের বহুজাতিক সব সংস্থার নতুন কেন্দ্রবিন্দু চীনের পরেই ভারত।

ছাত্রাবস্থায় হোটেলে ভারতীয় টয়লেট পেপারের সমস্যাটা ভোগালো আমাদের। আমরা অভ্যস্ত ছিলাম খুবই উন্নতমানের ‘বসুন্ধরা’ টয়লেট পেপারে। সেই তুলনায় এদেরগুলো শাব্দিক অর্থেই ‘পেপার’ ! শক্ত, অস্বস্তিকর এবং প্রায় শোষণক্ষমতাহীণ। জনৈক পাশ্চাত্যের পর্যটকের কথা মনে করিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। অধিকাংশ ভারতীয় টয়লেট পেপার ব্যবহার করেনা কেন তা নাকি উনি নিজদেশে ফেরত যাওয়ার আগে টের পেয়েছিলেন ! তাঁর মতে, ভারতীয়রা খাবারে যে পরিমাণ তেলচর্বি ব্যবহার করে, তা অর্ধ-পাচ্য হয়ে পরেরদিন টয়লেট করার সময়ে নির্গত হওয়ার কথা। এখন এদের টয়লেট পেপারের যে অবস্থা তেলে আরে কাগজে ঘষাঘষি হলে তো আগুন লেগে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ! এই ভয়েই সম্ভবতঃ ভারতীয়রা টয়লেট পেপার কম ব্যবহার করে !

বহুবছর পরে এসে মনে হল, বছর বিশেক আগের সেই পর্যবেক্ষণের কোনটাই পরিবর্তিত হয়নি। এঁদের দেশপ্রেম হয়তো আরও বেড়েছে । পাক-ভারত- চীন ত্রয়ী যুদ্ধের দামামায়, সারাক্ষণ হিসাব-নিকাশ চলছে শক্তিমত্তার ও সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতির।

আর টয়লেট পেপারের গুণগত মান সেই আগের মতোই, শক্ত, অস্বস্তিকর এবং প্রায় শোষণ-ক্ষমতাহীন !

বছর বিশেক আগের সেই ‘STUDY TOUR’-এ নানারকম অম্লমধুর বিচ্ছিন্ন ঘটনার আরেকটি মনে আছে । কোলকাতার প্রথম সকালে পার্কস্ট্রীটের কোন এক হোটেলে আমাদের ঘুম ভাঙল আগেভাগে। সতীর্থ পিন্টু ( Habibur Rahman ) বলল, ‘চলো মামা, বাইরে হেঁটে আসি।’

সেই আদ্যিকালের কোলকাতা জেগে উঠছে ধীরে ধীরে । রাস্তার পাশে মাটির খুড়া বা চায়ের পাত্রের সঙ্গে বাসি ফেলে দেওয়া খাবারের উপরে মাছি ভনভন করছে। কিছুদূর হাঁটলেই বটগাছের নীচে দেবী কালীর ছোট মূর্তিতে কিছু গাঁদাফুলের উচ্ছিষ্ট। সাইকেল রিকশার টুংটাং ; পূজার ফুলের ভ্যান যাচ্ছে বড় কোন মার্কেটে। এর মাঝে বেশ খানিক হেঁটে চলে আসার পর পিন্টু বলল , ‘চলো মামা, এখান থেকেই নাস্তা করে যাই।’

তো এক হোটেলে ঢুকে পড়লাম। বসেই জিজ্ঞেস করলাম নাস্তায় কি কি আছে। অতো ভোরে মাত্রই বোধহয় চুলো জ্বেলেছে। মেসিয়ার এসে বলল, ‘লুচি আছে ভাজি আছে।’ এই সামান্য মেনু দেখে আমরা একটু ইতস্তত করছিলাম। মেসিয়ার সেটা টের পেয়েই কিনা বলল , ‘দাদা , মোহনভোগ আছে, দেব ?’ মিষ্টির প্রতি আমার দুর্নিবার আকর্ষণ –আমার আশেপাশের সবাই জানে। লুচি-ভাজির সঙ্গে মোহনভোগ ও চাইলাম। যেমন গালভরা নাম, শুনেই মনে মনে আশা করছিলাম নিশ্চয় বেশ বড়সড় টাইপের কোন একটা মিষ্টি এসে হাজির হবে।

আমাদেরকে হতাশ করে দিয়ে ,লুচি-ভাজির সঙ্গে যে বস্তু আসলো, সেটাকে বাসায় আমরা সুজির হালুয়া বলি। আম্মা যেদিন দায়সারা গোছের নাস্তা বানাতেন, তাড়াহুড়ো করে রুটির সঙ্গে আমাদের সুজির হালুয়া করে দিতেন। সুজির হালুয়ার মতো সামান্য একটা জিনিসকে যে পশ্চিমবঙ্গে ‘মোহনভোগ’ বলে তা কে জানত !

তাজমহল নিয়ে যতো প্রশংসাবাক্য শুনেছি তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে লেখক মার্ক টোয়েন এর উক্তি। তাজমহল দেখার পরে উনি বলেছিলেন–“There are two types of people in the world : People who have visited the Taj Mahal and people who have not! ”

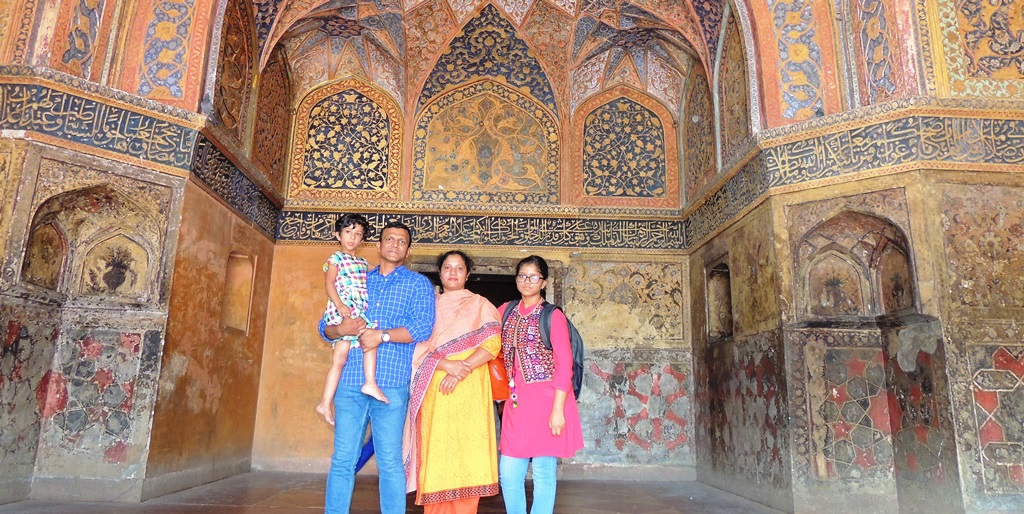

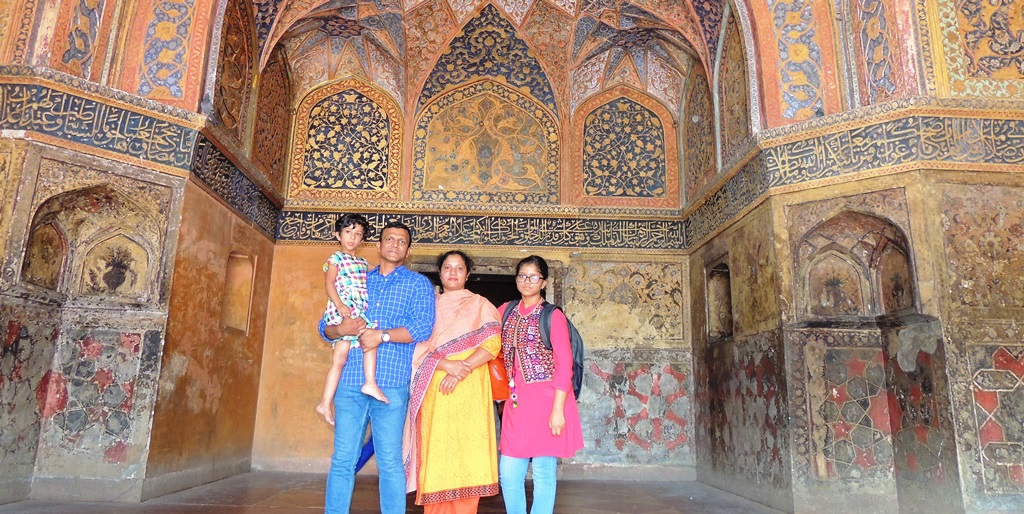

গতকাল অপরাহ্ণে ( ১২ই অক্টোবর ২০১৬) আমার দুই রাজকন্যাকে ‘তাজমহল দেখা’ শ্রেণীতে উত্তরিত করলাম।

আমার প্রথম তাজমহল দেখার স্মৃতি সেই বছর বিশেক আগে শিক্ষাসফরের সময়ে ।মধ্যদুপুরে আমরা কয়েকজন বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম এই সৌধের দিকে। দু’য়েকজন একটু হতাশ ; তারা অন্যের মুখে এতোবার তাজমহলের নানারকম চর্বিতচর্বন স্মৃতিচারণ শুনেছে, ভেবে বসেছিল যে ওটা বোধহয় একশোতলা সমান কোন একটা কিছু হবে। তাজমহল তো আর সিয়ার্স টাওয়ার না রে ভাই ! আমার কাছে মনে হয়েছে, এর বিশালত্বের ও সৌন্দর্য্যের মূল ব্যাপারটা যতোখানি না দেখার তারচেয়েও বেশী অনুভব করার।

ঐ কৈশোরে ক্রমান্বয়ে আমার বিস্ময় বাড়তে থাকল, কারণ দুপুর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিকেলে উজ্জ্বল কনেদেখা আলোয় তাজমহলের রং হয়ে গেল একরকম ! সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে দিয়েছিল ; প্রতি ঘন্টায় তাজমহলের বর্ণবৈচিত্র আমাকে হতবাক করল ! এক ফটোগ্রাফারকে দিয়ে ছবি তোলালাম, হোটেলে ছবি পৌঁছে দিল পরের দিন ; এবং আমি বোকার মতো সেই ছবিগুলো হোটেলের ড্রয়ারে ফেলে চলে আসলাম !

সেই বছর বিশেক আগের দেখা তাজমহল ! এতোদিনে আমি পৌঁছে গেছি মাঝবয়সে। আর তাজমহল দাঁড়িয়ে আছে ; সেই চিরযৌবনা হয়ে আগের মতোই !

মুঘলদের স্মৃতিসৌধ ও রাজপ্রাসাদগুলোর বিশালত্ব আর খরচের বাড়াবাড়ি দেখে আমি বহু আগে থেকেই একাধারে মর্মাহত ও বিস্মিত । আমার বড়কন্যাকে জিজ্ঞেস করায়, সে তার আধুনিকতা বজায় রেখে এক কথায় বলল, ‘Mind blowing!’

বছর বিশেক আগের সেই দীর্ঘ সপ্তাহ চারেকের Study Tour-এ দিল্লী, আগ্রা রাজস্থানে মুঘল আর রাজপুতদের রাজপ্রাসাদ আর কেল্লা দেখতে দেখতে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেলাম। সেই একই বিশালত্ব, সেই শ্বেত মর্মর মার্বেল, রেড স্টোন আর দেয়ালের কারুকাজ। কৈশোরের ঐ অস্থির সময়ে ঐ বিশালত্ব হয়তো একটু ক্লান্তি এনে দিয়েছিল । দিওয়ান-এ আম; দিওয়ান-এ খাস, হাওয়া মহল, জল মহল, গান শোনার জায়গা, খাওয়ার যায়গা, আদিগন্ত বাগান, বিশাল গোলাপজলে ডোবানো পাথরের টবে গোসল করার ব্যবস্থা – কী নাই !

মজার ব্যাপার বহু খুঁজেও এরা এঁদের প্রাকৃতিক কাজগুলো কীভাবে এবং কোথায় সারতেন সেটার কোন নমুনা কোন প্রাসাদেই দেখতে পেলাম না । বাদশাহ হন আর সুলতান ; দিনের শুরুতে , মাঝে বা দিনশেষে এই কাজটি না করলে তো চলবে বা । মুঘলদের এতো কিছু আলোচনা বাদ দিয়ে তাঁদের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে কেন লিখছি সেটা বলি। বছর বিশেক আগে, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে যদি আমাকে নির্বোধ ভাবে সেই ভয়ে অনেককিছু চেপে যেতাম। হয়তো সেই অস্বস্তিতেই কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় নি । গত দুই দশকে আমার নির্বুদ্ধিতা প্রমাণিত সত্য । সুতরাং বোকার আবার ভয় কীসের ! আমি গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এক বাত বাতাও , ইয়ে রাজালোগ টাট্টী কাঁহা কারতে থে?’ ( একটা কথা বলতো, এই রাজা-বাদশাহরা পটি করত কোথায়?) বেচারা নিতান্তই বিরক্ত হল। এই রকম ফালতু টাইপের প্রশ্ন আগের কোন ট্যুরিস্ট করে নি বোধ হয়। বিরক্ত হলেও গাইড-তো, তাই হাসিমুখে জবাব দিল, মূল প্রাসাদের বাইরে এঁদের মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা থাকত।

সম্ভবত: প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সংস্কৃতিকেই এরা অনুসরণ করেছেন। শিক্ষা সফরের সময়ে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের মাঝখানে দিয়ে যাওয়ার সময়ে ভোরে ট্রেনলাইন থেকে বা বাস রোড থেকে বেশ দূরে পুরুষ ও মহিলাদেরকে পটি করতে দেখেছি। সঙ্গের যে লোকাল গাইড ছিল, তাঁকে প্রশ্ন করায় উত্তর দিল যে, ভারতের বহু জায়গায় নারীপুরুষ নির্বিশেষে খোলা জায়গায় পটি করে। সে নিজেই ইয়ার্কি করে বলল, সম্ভবত: তাদের পশ্চাৎ-দেশে ঘাসের সুড়সুড়ি না লাগলে আসল কাজটি হয় না !

এটাও মনে আছে ২০০৯ এর দিকে অগ্রজের কিডনি ট্রান্স-প্ল্যান্টের সময় আমরা আদি কোলকাতায় অ্যাটাচড বাথসহ ছোট অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজছিলাম। বাজেটের মধ্যে কিছুতেই মনোমতো পাচ্ছিলাম না। হয়তো , সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বসতবাড়ি থেকে তাঁদের টয়লেট বেশ দূরে থাকাটাই রীতি ; এবং সেটা তারা ফ্ল্যাট কালচারেও বজায় রেখেছে। অবশেষে টালিগঞ্জের দিকে অ্যাটাচড্ টয়লেট সহ ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়েছিল।

অবশ্য রাজস্থানের জয়পুরের জয় সিংহ, মানসিংহদের রাজ প্রাসাদে কয়েদখানার আশে পাশে কয়েকটি জায়গা দেখিয়ে গাইড বলল, সেগুলো নাকি তাঁদের টয়লেট ছিল। আর রাজপুতদের উত্তরসূরিদের জীবন যাপন ছিল বেশ আধুনিক। এরা ১৮০০ সালের দিকেই ব্রিটিশদের সঙ্গে মিত্রতা করেছিল এবং বাকী জীবন সুখে-শান্তিতেই কাটিয়েছিল। এখনকার যিনি মহারাজা তার বাবা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ছিলেন। জয়পুরের সিটি প্যালেসের একপাশে রাজপরিবার এখনো বাস করছে। একাংশ ছেড়ে দেওয়া মিউজিয়াম থেকে যে পরিমাণ আয় হচ্ছে , বাকী-জীবন সুখেই কাটবে আশা করা যায় ।

পাড়ার সেলুনের নাপিতরা সাধারণত খুব উন্নতমানের জ্ঞানী হয়ে থাকে ! আরেকধরনের জ্ঞানী হচ্ছে নতুন কোন শহরে পৌঁছে যে ড্রাইভারের সঙ্গে আপনার দেখা হবে তিনি। CNN- BBC যে সব গোপন সংবাদ এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি, সেটাও তারা জানে! এঁদের মতো দার্শনিক ও জ্ঞানী-লোক কেন যে এইসব তুচ্ছ কাজ করে জীবন কাটাচ্ছে সেটা গবেষণার বিষয় হতে পারে। অধুনা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে ভাবে পিএইচডি ডিগ্রী বিলচ্ছে, তাঁদের তো এতদিনে বিষয়-এর অভাব পড়ে যাওয়ার কথা। নবীন গবেষকরা ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারেন।

তো , আমাদের সাড়ে চারফুটি ড্রাইভারের নামের সঙ্গে তার দেহসৌষ্ঠব এক্কেবারে যায় না। এক্সেলেটর আর ব্রেকে ঠিকমত পা যাতে পড়ে সেজন্য সে প্রায় একফুট উঁচু বুট পড়ে চলাফেরা করে। ক্ষুদ্রাকৃতির ড্রাইভার সাহেবের বাড়ী হিমাচল প্রদেশের এবং দেহের তুলনায় নাম খুবই ওজনদার – শের সিং ! পাক-ভারত ভূ-রাজনীতি থেকে শুরু করে ওবামা পরবর্তী আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা নিয়ে সে অত্যন্ত চিন্তিত।

তার অনেক কথার সঙ্গে আমি দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি নির্বোধের মত আচরণ করাই শ্রেয় মনে করেছি। বিদেশ বিভূঁইয়ে খামোখা ক্যাচাল না করে তার হিসাবমতো চলাই উত্তম মনে হয়েছে। শের সিংয়ের অনেক জ্ঞানের কথার মধ্যে বাস্তব-ধর্মী হচ্ছে তিনটি ।

প্রথমটি হচ্ছে, আগ্রার হোটেলে পৌঁছাতে দেরী হয়ে গেল। রাতে গরম পানি ছিল না। এক্কেবারে নতুন হোটেল পুরো গোছগাছ হয় নি। তো তারা বলল, সকালে উপরের বয়লার চালু করে দেবে। যথারীতি সকালে আধাঘণ্টা অপেক্ষা করার পর গরম পানি তো পাওয়া গেলই না, দেখা গেল পানিই বন্ধ হয়ে গেছে। ওভাবেই তাড়াহুড়ো করে জয়পুরের উদ্দেশ্যে বের হলাম আমরা। ঘটনা শুনে শের সিং বলল, ‘ আজকাল তো , অনলাইন পে সাব কুছ্ মিলতা হ্যায় !’ কথায় তাচ্ছিল্যের সুর শুনে জিজ্ঞেস করার পর সে যেটা জানালো, অনলাইনে হোটেল বুকিং দিলে কম টাকায় ঝকঝকে তকতকে সুযোগ সুবিধে দিয়ে দেয়। বাস্তবে আসলে টের পাওয়া যায় হোটেলে অবস্থা ! অনলাইনে দিল্লী থেকে তিনঘণ্টায় আগ্রা পৌঁছে দেওয়া যায় , বাস্তবে কতখানি লাগে সেটা ড্রাইভাররা ভালো জানে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে মোটর সাইকেল আরোহীদের নিয়ে তার মন্তব্য। ঢাকার মোটর বাইকারদের ড্রাইভিং নিয়ে আমি নিজেও ত্যক্ত। শহরের ভিতরে কিংবা হাইওয়েতে এঁদের হুট হাট রাস্তা-ক্রসিং আর ডান-বাম জ্ঞানের অভাব যেমনটি বাংলাদেশে তারচেয়েও বেশী দেখলাম ভারতে। শের সিং এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বলল, ‘ এক বাইক খরিদ্ লিয়া লাগ্তা হ্যায় সারে ইন্ডিয়া খরিদ্ লিয়া ! ( একটা মোটর সাইকেল কিনে এমনভাবে চলাফেরা করে , মনে হয় যেন সারা ইন্ডিয়া কিনে ফেলেছে!) ঘটনা সত্য, বাংলাদেশের মোটরবাইকাররা রাস্তা, ফুটপাত সবকিছুকেই নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করে !

বছর বিশেকে আরও প্রশস্ত হয়েছে দিল্লী-আগ্রা-জয়পুরের হাইওয়েগুলো। মাইল দশেক পরপর দীর্ঘাকৃতির ফ্লাইওভার ট্রাফিক জ্যাম প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে নিয়ে এসেছে।

শের সিংয়ের আরেকটি মন্তব্য ছিল হাইওয়ের পাশগুলোতে নানারকম ল্যান্ড ডেভেলপারদের গালভরা সাইনবোর্ড নিয়ে। সিং হাম সিটি , সান সিটি, মুন সিটি, কুবের সিটি, নিমরানা কাউন্টি ইত্যাদি ইত্যাদি। শের সিং যা বলল, গত বছর পনের ধরেই কিছু সাইনবোর্ড সর্বস্ব কোম্পানি লোকজনের টাকাপয়সা লুটে নিচ্ছে । রাস্তাঘাটের, ইউটিলিটির নাম নেই , জমি বুঝিয়ে দেওয়ার নাম নেই শুধু বড়বড় সাইনবোর্ড আর বাগাড়ম্বর। ‘রুপিয়া বাড়নেকে সাথ্ সাথ্ আদমি লোগ্কা বেওকুফি ভি বাড় যাতি হ্যায়।’ ( টাকা পয়সা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের বেকুবি বেড়ে যায় !) আমার গায়েও এই অপমান লাগল, আমি চুপচাপ হজম করলাম। ঘটনা সত্য ; আমি নিজেও পাকেচক্রে পূর্বাচলের ধুনুফুনু নানা কোম্পানির অন্যতম GREAT WALLS LAND PROPERTY LTD. নামের এক ফোর টুয়েন্টি কোম্পানিকে মাসেমাসে কষ্টের টাকা দিয়েছি ২০০৬ থেকে শুরু করে ২০১১ পর্যন্ত, এখন না পাচ্ছি কোন জমির হিসাব না পাচ্ছি টাকা পয়সা। এরা বিঘা খানেক জমি কিনে, হাজার দশেক লোকের কাছে বিক্রি করে টাকা পয়সা সরিয়ে ফেলেছে। বুঝলাম আমার মতো বেকুব সব দেশেই আছে !

এইবার প্রায় প্রত্যেক দর্শনীয় জায়গাগুলোতেই শের সিংয়ের কথামতো গাইড নিয়েছিলাম। ইতিহাস জানার চেয়েও বড় সুবিধা যেটা পেয়েছি, সেটা হচ্ছে এরা আমাদেরকে দ্রুত টিকেট কিনে দিয়েছে ; লম্বা লাইন এড়িয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সার্ক দেশের জন্য সাদাচামড়ার বিদেশীদের চেয়ে কম টাকায় টিকেট আছে। এই সুযোগে আমার ক্যামেরাটা ধরিয়ে দিয়েছি গাইডদেরকে; তারা আমাদের চারজনের গ্রুপ ছবি তুলে দিয়েছে! নয়তো চারজনের একসঙ্গে ছবি তোলা প্রায় অসম্ভব ছিল।

স্থানভেদে গাইডের চার্জ ২৫০ রুপি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৬০০ রুপি। সমস্যা একটাই, প্রতিটা গাইডই তাদের পরিচিত দোকানে নিয়ে হাজির হয়েছে, এবং কিনব না কিনব না করেও গুচ্ছের পাথরের ঘটিবাটি কেনা হয়েছে। দেখা যাক, এয়ারপোর্টে কতখানি ওভার-ওয়েট চার্জ দিতে হয় !

প্রকাশকালঃ অক্টোবর,২০১৬

by Jahid | Nov 29, 2020 | শিল্প ও সংস্কৃতি, সাম্প্রতিক

১৯৮৮ সাল। এসএসসি ৮৯ ব্যাচের বিদায়ী অনুষ্ঠানের জন্য বই, ফুল ইত্যাদির আয়োজন করা কমিটিতে কী মনে করে শ্রেণি শিক্ষক আমাকেও রাখলেন। আমরা তখন, দস্যু বনহুর, মাসুদ রানা, ওয়েস্টার্ন, তিন গোয়েন্দা, কিশোর ক্লাসিকে ডুবে আছি। সেবা প্রকাশনীর পেপারব্যাক এডিশনের বাইরে , লাইব্রেরিগুলোর তাকে সাজানো থাকত– হয় মোকছেদুল মোমেনিন, নামাজ শিক্ষা অথবা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য টাইপ বই। অথবা কিছু ভারতীয় লেখকের নিমাই ভট্টাচার্যের মেমসাহেব, নীহার রঞ্জন গুপ্তের কিছু বই। কালেভদ্রে সুনীল, শীর্ষেন্দু।

৮৫ সালে এইসব দিনরাত্রি করে হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। ৮৭-৮৮ সালে তিনি ধারাবাহিক ও ঈদের হাসির নাটক করে খ্যাতির তুঙ্গে। সেই সময়ে আমার হাতে পড়ল তার ‘নন্দিত নরকে’ আর ‘শঙ্খনীল কারাগার’ উপন্যাস দুটি। সেবা প্রকাশনীর নানা বিদেশি অনুবাদের ভিড়ে সেটা আমার কিশোর পাঠক মনের জন্য এক তুমুল বিস্ময় ! দুটি উপন্যাস পরপর পড়ে আমি রীতিমত ঘোরের ভিতরে চলে গিয়েছিলাম। এর প্রভাব এতোটাই পড়ল যে , সেই সময় কয়েকবছর ধরে বন্ধু বান্ধবী, ভাই-বোন যাদের জন্মদিন থাকত। আমি অবধারিতভাবে ‘শঙ্খনীল কারাগার’ বইটি তাকে দিতাম। এবং ৮৯ ব্যাচের বিদায়ীদের জন্য বাংলাবাজার গিয়ে প্রায় ১৫০ কপি নিয়ে আসলাম।

মধ্যবিত্ত জীবন দেখানো অনেক খ্যাতনামা উপন্যাসিক তখনো ছিল। কিন্তু কেন জানি না হুমায়ূন আহমেদ আমাদের প্রজন্মের কাছে পৌঁছে গেলেন সবার আগে। তাঁর সরল ভাষা আমাদের ছোটবড় সবাইকে তাঁর লেখার ভক্ত বানিয়ে ফেলল।

বাংলা সিনেমা আমি সিনেমা হলে গিয়েই দেখি। সেই ‘পদ্মা নদীর মাঝি’, ‘ মনের মানুষ’ থেকে শুরু করে গতবছরের ‘আয়নাবাজি’। তো গতকাল ঢুকে পড়লাম আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে ‘ইতি, তোমারই ঢাকা’ দেখতে। বাংলাদেশের প্রথম অ্যান্থলজি ফিল্ম। আমি ভেবেছিলাম, একটা পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি। কিন্তু ধাক্কা খেলাম মিনিট দশেক পরেই, শুরু হল আরেকটি ছবি। আমি ধাক্কা খেতেই লাগলাম ! একবার হেসেছি, একবার বিষণ্ণ হয়েছি, একবার হতাশা গ্রাস করেছে আর অবশেষে মুগ্ধ হয়ে সিনেমা হল থেকে বের হয়ে এসেছি । আমার মুগ্ধতার রেশ এখনো কাটেনি।

১১ জন নবীন পরিচালকের শর্ট ফিল্মের সমাহার। শুরু হল, নুহাশ হুমায়ূন আহমেদ দিয়ে। হুমায়ূন পুত্র ছাড়া আর কাউকেই আপনি চিনবেন না। কিন্তু বিস্মিত হবেন। আমি আয়নাবাজি ৪ বার দেখেছিলাম, একবার নিজে, পরের বার টেক্সটাইলের প্রকৌশলী বন্ধুদের সাথে , তারপর স্কুলের বন্ধুদের সাথে, শেষের বার বাসার মুরব্বীদের সঙ্গে। এবং প্রতিবার আমি যেভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম , তাঁরাও হয়েছিলেন।

এই ছুটিতে দেখে আসুন।

একটা নতুন অভিজ্ঞতা হোক আপনার। দেখে এসে আপনার অভিজ্ঞতা জানাতে ভুলবেন না।

ডিসক্লেইমারঃ

১। শিশুদের সঙ্গে না নিলেই ভাল। এরা এটা পছন্দ করবে না। আমার ত্রয়োদশী বড়কন্যা ভীষণ মজা পেয়েছে। কিন্তু আট বছরের শ্রেয়া বিরতির পর থেকেই উসখুস করেছে।

২। টাকা দিয়ে বিনোদন কেনার সামর্থবান ঢাকার একশ্রেণীর দর্শকদের আপনি সিনেপ্লেক্সে পাবেন। আমার ঠিক পাশের দুই তরুণ সারাক্ষণ ফেসবুক চালিয়ে হুহা, হিহি করে বিরক্ত করেছেন। ঠিক সামনের সারির মাঝবয়েসী তিনজন ভদ্রলোক(!) ‘এইটা কোন বালের ছবি হইল’ ইত্যাদি বলে সময় পার করেছে। বিরক্ত হয়ে তাদের অনুরোধ করতে হয়েছে আস্তে কথা বলার জন্য ; বৃথা চেষ্টা, তারা পুরো সময়টা বকরবকর করেছেন।পরে আসন বদলাতে হয়েছে। আর সামনের সারির ডানদিকে আরেক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক(!) সারাক্ষণ তার ড্রাইভারকে গাজীপুর থেকে আব্দুল্লাহপুর পার হয়ে উত্তরা পাঁচ নাম্বার সেক্টরে কীভাবে কোথায় টার্ন নিতে হবে এই ইন্সট্রাকশন দিয়েছে উচ্চস্বরে। বিরতির সময় বের হয়ে গেট কীপারকে অনুরোধ করতে হয়েছে, সাউন্ড বাড়াতে। ঢাকাবাসী ও ঢাকার দর্শক কতোখানি আবাল হতে পারে সেটা আপনি এই সিনেমা দেখতে গেলে তাদের নানা মন্তব্যে বুঝতে পারবেন।

প্রকাশকালঃ ১৪ই ডিসেম্বর,২০১৯

by Jahid | Nov 28, 2020 | দর্শন, শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্য

মানুষ চায় তার সৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে সম্প্রসারিত করে দিতে। এই জন্যই শিক্ষাদানের রীতি প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু পরিচিত জ্ঞানকে হস্তান্তর করার, বা শিক্ষাদান ব্যাপারটির, কোনো বিশেষ স্বয়ংসম্পূর্ণ তাৎপর্য নেই; এর তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করে নিজের সৃষ্টিকে মানুষ ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট কতটা গুরুত্বের সঙ্গে পৌঁছে দিতে চায় তার ওপর। ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে কী হস্তান্তর করতে হবে, তা নির্ধারিত হয় সৃষ্টির মূল্যের দ্বারাই, অর্থাৎ যে-সৃষ্টি যথার্থই মূল্যবান তাই মানুষ পৌঁছে দিতে চায় ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে। শিক্ষকতার কাজটি সাধারণত শৈল্পিক কাজ বলে গণ্য হয় না। শৈল্পিক কাজের গুরুত্ব যথার্থভাবেই আরোপিত হয় সৃষ্টির ওপর—যাকে বলা হয় শিল্পসৃষ্টি।

শৈল্পিক (এবং বৈজ্ঞানিক) সৃষ্টি তাহলে কী?

শৈল্পিক (এবং বৈজ্ঞানিকও) সৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি মানসিক ক্রিয়া যা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধ অনুভূতিকে (বা চিন্তাকে) এমন স্পষ্টতার মধ্যে নিয়ে আসে যে, সেই অনুভূতি বা চিন্তা অন্য মানুষের মনের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে।

সৃষ্টির প্রক্রিয়া যেহেতু মানুষের মধ্যেই বর্তমান, সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই অন্তরের অভিজ্ঞতা দ্বারা তা উপলব্ধি করতে পারি; তার সংঘটন বর্ণনা করা যায় এ-ভাবে: কোনো ব্যক্তি হঠাৎ হয়তো এমন কিছু কল্পনা বা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে বসেন যা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নতুন, অপরিচিত ও অশ্রুত বলে মনে হয়। এই নতুন বিষয়টি তাঁর মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তিনি সেই উপলব্ধিকে সাধারণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অন্যের নিকট তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রয়াসের এক পর্যায়ে বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি দেখতে পান, যা তাঁর কাছে স্পষ্ট তা তাঁর শ্রোতাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও নতুন। তিনি তাঁদের কাছে যে-বিষয়ের কথা বলেন তা তাঁরা সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেন না। অন্যদের থেকে এই বিচ্ছিন্নতা বৈসাদৃশ্য, বা যাকে বলা যায় অমিল—তা প্রথমে তাঁকে পীড়া দেয় এবং নিজের উপলব্ধির সত্যতা আরও গভীরভাবে যাচাই করে ঐ ব্যক্তি পুনরায় চেষ্টা করেন, তিনি যা দেখেছেন, অনুভব করছেন কিংবা উপলব্ধি করছেন তা অন্য কোনো উপায়ে অন্য মানুষদের কাছে প্রকাশ করতে। কিন্তু দেখতে পান, এই লোকেরাও তাঁর ঈপ্সিত বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে পারছেন না, কিংবা তিনি তা যে-ভাবে উপলব্ধি বা অনুভব করেছেন সে-ভাবে তাঁরা তা উপলব্ধি করতে পারছেন না, কিংবা তিনি তা যে-ভাবে উপলব্ধি বা অনুভব করেছেন সে-ভাবে তাঁরা তা উপলব্ধি বা অনুভব করেন না। তখন ঐ ব্যক্তি এমন ধরনের একটি আত্মসন্দেহের দ্বারা পীড়িত হন যে, হয় তিনি যা কল্পনা করছেন বা অস্পষ্টভাবে অনুভব করছেন তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, নতুবা বাস্তব অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও অন্যেরা তা দেখতে কিংবা অনুভব করতে পারছেন না। এই সন্দেহের অবসানকল্পে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করেন তাঁর আবিষ্কারকে এমন স্পষ্টতা দান করতে যেন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করেন তাঁর আবিষ্কারকে এমন স্পষ্টতা দান করতে যেন তাঁর উপলব্ধ বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজের কিংবা অন্য কারও কোনো সন্দেহ না থাকে। যখন এই স্পষ্টতাদান সমাপ্ত হয় এবং ঐ ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, তিনি যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, বা অনুভব করেছেন, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ, তখনই দেখা যায় অন্যেরা তা তাঁরই মতো করে উপলব্ধি এবং অনুভব করতে পারছেন। তাঁর কাছে ও অন্যদের কাছে যা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ছিল তাকে নিজের ও অন্যদের কাছে স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত করার এই প্রয়াসই হলো মানুষের আত্মিক সৃষ্টিপ্রবাহের সাধারণ উৎস। আমরা শিল্পকর্ম বলে যাকে অভিহিত করি—যা মানুষের মনের দিগন্তকে সম্প্রসারিত করে এবং ইতিপূর্বে অনুভূত ও অগোচর বিষয়কে মানুষের অনুভূতি ও গোচরের মধ্যে নিয়ে আসে—তারও উৎস এই প্রয়াস। (অংশ)

আবুল কাসেম ফজলুল হক অনূদিত

সূত্র: লিয়েফ্ তলেস্তায় প্রয়াণ-শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ/ সংকলন ও সম্পাদনা: হায়াত্ মামুদ (বাংলা একাডেমি, ২০১৩)

by Jahid | Nov 27, 2020 | দর্শন, শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্য

বছর তিনেক আগে কেন্দ্রে দেখা করতে এল কয়েকজন তরুণ কবি। দলপতি ছেলেটা পুরোদস্তুর বাগ্মী। দু-চারটে কথা থেকেই বোঝা গেল, সাহিত্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করার জন্যেই তাদের আসা। বাগ্মিতার বিপুল শক্তি নিয়ে সে বলে যেতে লাগলঃ

“ ষাটের দশকে আপনার সম্পাদনায় বেরিয়েছিল ‘ কণ্ঠস্বর’ – ওই দশকের তরুণ লেখকেরা সেদিন সমবেত হয়েছিল পত্রিকাটিকে ঘিরে। কী উত্তেজনার অস্বস্ত দিন সেসব, কল্পনা করতেও ভালো লাগে।”

“কিন্তু দশ বছরও পার হল না, পত্রিকাটি বন্ধ করে আপনি চলে গেলেন টেলিভিশনে। সবার কাছে আপনার অবস্থান ত্যাগের কারণ হিশেবে দেখিয়ে গেলেন নেহাতই এক খোঁড়া যুক্তি। লিখলেনঃ ‘ যৌবনের মৃত্যুই সুন্দর।’ অথচ ভেবে দেখুন, তরুণ লেখকদের মধ্যে কী উদ্দীপনাই না চলেছিল পত্রিকাটিকে ঘিরে। ”

একনিশ্বাসে কথাগুলো বলতে গিয়ে খানিকটা বোধহয় হাঁপিয়েই উঠেছিল কবি-বাগ্মী। কিছুটা দম নিয়ে ফের বলতে শুরু করলঃ

“ আজ এতগুলো বছর ধরে ‘ কণ্ঠস্বর’ বন্ধ। আপনিই বলুন, আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে এরচেয়ে বড় ধরনের শত্রুতা একালে আর কেউ কি করেছে? কিন্তু যা যাবার তা গেছে। সুখের বিষয় , সম্ভাবনাময় নতুন ভূমিকায় জেগে ওঠার আরেকটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ হঠাৎ করেই এসে গেছে ‘ কণ্ঠস্বর’ এর সামনে। সে সুযোগ যেমন আচমকা তেমনি সম্মানজনক । কেউ লক্ষ করুন আর নাই করুন, গত দুই দশকের ভেতর দিয়ে আমাদের কাল ও ভূগোল নতুন একটা জীবনানুভূতিতে জেগে উঠে নতুন একটা পালাবদল ঘটিয়ে ফেলেছে আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে। আর সেই উত্থানের পেছনে পেছনে আজ এই আশির দশকের শুরুতে একটা সম্পূর্ণ নতুন সাহিত্যদল এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সাহিত্যের দোরগোড়ায়। না, এসে দাঁড়ায়নি শুধু, তারা আজ উদ্যত, একত্রিত, সমবেত। সবই আছে তাদের । ইচ্ছা, চেষ্টা, আত্মদান, শ্রম, প্রতিভা—কোনোকিছুরই ঘাটতি নেই। অভাব শুধু একটা ছোট্ট জিনিশের—তাদের এই উদ্দীপ্ত প্রেরণার একটা মুখপত্র—তাদের জ্বলন্ত চৈতন্যের একটা অগ্নিময় প্রতিনিধি। হ্যাঁ , একটা পত্রিকা— একটা রক্তিম জ্বলজ্বলে প্রাণবন্ত পত্রিকা, যার মধ্যদিয়ে এই নতুন যুগের শক্তিমান প্রবল নিষ্টুর আলোড়ন উৎক্ষিপ্ত হবে নিজস্ব জ্বালামুখ দিয়ে। আমাদের অনুরোধ, আলসেমি ফেলে ‘ কণ্ঠস্বর’ আর একবার বের করুন আপনি। আপনার নেতৃত্বে ‘ কণ্ঠস্বর’ আবার জ্বলে উঠুক দুদশক আগের মতোই—বেগবান তারুণ্যের অনিবার্য মুখপত্র হিশেবে—তবে এবার ফুরিয়ে যাওয়া ষাটের জীবনানুভূতি নিয়ে নয়—আশির দশকের টগবগে তারুণ্যের উদ্যত প্রতিভূ হিশেবে। ”

সিরাজউদ্দৌলা নাটকে নবারের শেষ সংলাপের মতোই তাঁর ভাষণের বিষণ্ন আকুতি যেন উতল হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে যেতে লাগল। সে একইভাবে বলে চললঃ

‘ কণ্ঠস্বর’ বের করার দায়িত্বটা কষ্ট করে আরেকবার শুধু নিন আপনি। ভেবে দেখুন, আপনার সামান্য একটু কষ্টের ওপর কতবড় একটা বিস্ফোরণ অপেক্ষা করে আছে। শুধু এটুকু পেলেই আশির দশকের শক্তিমান তারুণ্য উদ্যত তলোয়ারের মতো আকাশের দিকে হাত উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারবে আর এ সমস্ত কিছুই সম্ভব শুধু আপনার তুচ্ছ একটু দায়িত্ব নেওয়ার ওপর।”

অনেকক্ষণ একটানা শুনে একসময় আস্তে করে তাকে বললাম, যা বুঝলাম তার মানে তো একটাইঃ “ যৌবন তোমার আর বেদনা আমার , তাই না?”

হঠাৎ ঘা খেয়ে যেন চমকে উঠল কবি-বাগ্মী। অনুরোধের অসঙ্গতিটুকু টের পেয়েই যেন , সলজ্জ মুখে, থেমে পড়ল সে।

বললামঃ এভাবে কি হয়? প্রতিটা নতুন কালই তার পাশব দাবি নিয়ে এসে দাঁড়ায় সেই যুগের শক্তিমান তারুণ্যের সামনে। নিজেদের স্বেদ রক্ত আত্মোৎসর্গ দিয়ে সে দাবি তাদের মেটাতে হয়। আমাদের যুগ-চৈতন্য যেসব নতুন অজানিত বক্তব্য উচ্চারণের দাবি নিয়ে আমাদের সামনে এসেছিল, সাধ্যমতো যত্নে আমরা সে ঋণ শোধের চেষ্টা করেছি। তোমাদের কাল ও ভূগোলের ঋণ তোমাদেরই শোধ করতে হবে। আমাদের নির্বীজ বার্ধক্য দিয়ে তোমাদের তারুণ্যের প্রতিকার আমারা কী করে করব?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ; বিস্রস্ত জর্নাল; ২৯.১০.৮৯

by Jahid | Nov 26, 2020 | শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্য

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে লেখা একটা বিশদ বিশ্লেষণ ফেসবুকে শেয়ার করে কিছুটা হতাশ হয়েছি। বড় লেখা দেখলে ইদানীং কেউ পড়েও দেখতে চান না মনে হচ্ছে ! পরে ভেবে নিলাম, আমার বন্ধু-তালিকায় হুমায়ূন ভক্তের সংখ্যা সম্ভবত: নগণ্য। আমি আশা করেছিলাম নবীন প্রজন্মের ভক্তকুলের একাংশ আমার শেয়ার দেওয়া এই বিশদ লেখাটা পড়ে হয়তো তাঁদের মতামত জানাবেন। কিন্তু তা হয় নি । আমি ধারণা করছি, বন্ধু-তালিকার বন্ধুরা শুধুমাত্র ২ মিনিটের ম্যাগী নুডলস্ টাইপের একটু হাইকু টাইপ স্ট্যাটাসের সঙ্গে একখানি ছবি টাইপ ‘আরামদায়ক’ স্ট্যাটাস দেখলে দুই এক সেকেন্ড সময় দেন। একটু বড় লেখা হলেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। যাই হোক বন্ধু-তালিকার অনুজ এক ছোটবোনের মন্তব্য ধরে আবার আরেকটি লেখার সূচনা হচ্ছে।

আমি দ্বিধা-হীনভাবে বলতে পারি হুমায়ূন আহমেদ অসম্ভব মেধাবী ও ক্ষমতাধর লেখক ছিলেন। শক্তিমত্তার বিচারে আমাদের এক্সপেকটেশন লেভেল তাঁর কাছে আরও একটু বেশী ছিল ; যেটা তিনি নানা কারণে পূরণ করেননি বা করতে পারেন নি। লেখালেখির বাইরে, নাটক, গান সিনেমা নানাবিধ বাজারি অর্থকরী ব্যাপারে উনি তাঁর মেধাকে ব্যয় করেছেন। ওপার বাংলার কবি, উপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যাপারেও নানা কথা প্রচলিত আছে। সুনীল সস্তা লেখক, ফর্মা ধরে লেখেন, ইত্যাদি। কিন্তু সুনীল ‘ পূর্ব-পশ্চিম’ ‘সেই সময়’ ‘প্রথম আলো’-এর মতো অসাধারণ কিছু লেখা লিখে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন । আমাদের একই আকাঙ্ক্ষা ছিল হুমায়ূন আহমেদের প্রতি। বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় মাপের কিছু লেখা আশা করেছিলাম আমরা। সেটা নানা কারণে হয় নি। আমরা তাঁর প্রাথমিক ভক্তরা কিছুটা-তো আশাহত হয়েছি !

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে–বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে হুমায়ূন আহমেদের ব্যাপারে সবার একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ বা ঈর্ষা কাজ করত । ভদ্রলোক ছিলেন নিখাদ বিজ্ঞানের লোক। মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া দুর্দান্ত একজন ছাত্র। রসায়নের মতো একটা নিরস বিষয়ে ডক্টরেট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর না ছিল সাহিত্যের কোন অভিভাবক, না ছিল কোন সাহিত্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততা। তাঁর এই অভূতপূর্ব লেখক-খ্যাতি বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনের প্রথিতযশা অনেকেই ঠিক ভালোভাবে নিতে পারেননি ! তাঁকে তুচ্ছ করে দেখানোর, বাজারি, সস্তা লেখক হিসাবে দেখানোর একটা প্রচলিত ধারা এখনো বিদ্যমান। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, হুমায়ূন আহমেদের বিশ্বসাহিত্যের পড়াশোনা ছিল ব্যাপক। তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলোর মাধ্যমেই আমাদের প্রজন্মের অনেকে পশ্চিমা নানা খ্যাতনামা লেখকের লেখার কথা জানতে পেরেছিলাম।

তাঁর মিসির আলী , হিমু সিরিজের পাশাপাশি সবচেয়ে অনন্য একটা কাজ ছিল বাংলাদেশের সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকে জনপ্রিয় করে তোলা। তাঁর আগে পরে অনেকে সেটা করেছেন, তাঁর মতো করে পারেননি!

সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গেই আসি। সুনীল হুমায়ূন আহমেদের কাছের ছিলেন। হুমায়ূনকে সুনীলের মাধ্যমেই পশ্চিমবঙ্গের অনেকে চিনেছেন কিনা জানিনা। তবে, ‘দেশ’-এর মতো প্রধানতম কুলীন পত্রিকায় পরপর ৮ বছর শারদীয় সংখ্যায় হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ছাপা হয়েছে। এটা বাংলাদেশের হুমায়ূন আহমেদ ভক্তদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি বলেই মনে করি। হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পরপরই উনি এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন। ইউটিউবে আছে। আমি তাড়াহুড়ো করে শুনে শুনে পুনর্লিখন করেছি। আমি সুনীলের সঙ্গে একমত পোষণ করি। হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে যতো তর্ক-বিতর্কই থাক না কেন ; হুমায়ূন আহমেদ আমাদের বাংলা ভাষায় তাঁর স্থান করে নিয়েছেন ,এ ব্যাপারে সবাই নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন।

সাক্ষাৎকারের চুম্বকাংশঃ

সুনীল: তাঁর বুদ্ধিমত্তা তাঁর পড়াশোনা আর লেখার মধ্যে যে হিউমার জ্ঞান , এই সব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি , আমি তাঁর অনেক লেখা পড়েছি । আর মানুষ হুমায়ূন তো আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল।

প্রশ্ন: হুমায়ূন আহমেদের লেখার কোন দিকটা আপনার কাছে বেশী প্রাধান্য পেত? কারণ তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসতো অনেক নাম করেছিল , যেমন নন্দিত নরকে —

সুনীল: আরে ‘নন্দিত নরকে’র সম্পর্কে আমি ‘দেশ’ পত্রিকায় যখন লিখেছিলাম, তখন ওঁকে আমি চিনতামও না। ওঁকে আমি তখন চোখেও দেখিনি, শুধু বইটা পড়েই ভালো লেগেছিল । তারপরে হুমায়ূনকে বাংলাদেশের অনেকে বলত চিপ পপুলার লেখক টেখক কীসব বলত। আমি কিন্তু বইগুলো পড়ে দেখেছি , তাঁর মধ্যে যেমন একটা রসজ্ঞান আছে ,তেমনি অনেক বিষয়ে ওর অনেক গভীর যে পড়াশুনো ছিল , সেটিও জানতে পারা যায় । এগুলি আমার কারোর লেখায় বেশী ভালো লাগে না। হুমায়ূনের জনপ্রিয়তা কত ছিল সবই আমি জানি। আমাদের দেশে শরৎচন্দ্রের একসময় জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁকেও হুমায়ূন ছাড়িয়ে গেছে।

প্রশ্ন: হুমায়ূন আহমেদের যেসব উপন্যাসগুলো ছিল, সেগুলো পাঠক যখন পড়তেন , তাঁরা একটানা পড়ে যেতেন। এবং বলা হত, হুমায়ূন আহমেদের লেখা পাঠককে ধরে রাখতে পারত। এর বৈশিষ্ট্যটা কি ? কেন ?

সুনীল: এটা কিন্তু ভাষার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। অনেকে যাঁদের ভাষাজ্ঞান কম, তাঁরাই নিজের লেখাকে জটিল করে তোলে। আর যারা, ভাষার আদ্যোপান্ত জানেন, তাঁদের লেখা কিন্তু অতো জটিল হয় না,সহজবোধ্য হয়, রসসিক্ত হয়। কারণ খুব সহজভাবে যারা লেখেন– ওটা মোটেও সহজ কাজ না !

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যের বিচারে যদি আপনি দেখেন ,ধরেন গত পঞ্চাশ বছরের কথাই যদি ধরি এখানে হুমায়ূন আহমেদকে আপনি কোথায় রাখবেন, কোন অবস্থানে বিচার করবেন ?

সুনীল: আমি হুমায়ূন আহমেদকে বেশ একটা উঁচু জায়গায় রাখব এবং আশা করব ভবিষ্যতের পাঠক এবং গবেষকরা তাঁর কৃতিত্বটা ঠিক ঠিক আরও চিনতে পারবেন ও বুঝতে পারবেন। হুমায়ূন সত্যিই একজন খুব বড় লেখক , বাংলা ভাষার গর্ব, আমি তাই মনে করি।

[ প্রকাশকালঃ ২৬শে নভেম্বর ২০১৬ ]

সাম্প্রতিক মন্তব্য